Gianluca Salviato, gran lavoratore veneto di principi sani, è vissuto due volte: una vita donata naturalmente ed una concessa dopo il rapimento in Libia, da parte di una banda terroristica, volontari “Daesh” vicini ad Ansar Al Sharia.

Una seconda vita che lo ha forgiato nel carattere e saggezza dopo una sospensione della libertà durata 8 mesi e 3 giorni: rapito il 22 marzo 2014 e liberato il 15 novembre 2014; ieri il primo anniversario dalla sua liberazione dalla violenta prigionia, dal ritorno in Italia a nuova vita.

Questa mattina Gianluca Salviato ci ha concesso una intervista presso la sua abitazione, durante la quale ci ha raccontato la sua storia che ha commosso e illuminato; un caffè e una sigaretta testimoniano il ritorno, a fatica, alla normalità ed all’apprezzamento umano e sentimentale della bevanda e della cicca, negate nella prigione libica, in contrasto con il cappuccio dei rapitori e del Kalashnikov puntato alla tempia.

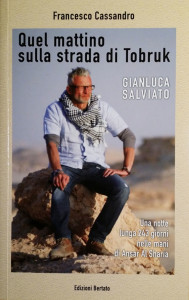

La sua storia è testimoniata nel libro “Quel mattino sulla strada di Tobruk” (Editrice Bertato srl, di Francesco Cassandro) uscito pochi giorni fa e che sarà presentato ufficialmente il 20 novembre a Padova, alle ore 11:00 presso la Provincia di Padova (Piazza Antenore).

22 marzo 2014, il rapimento: cosa è accaduto esattamente in quegli istanti?

Come ogni mattina mi stavo recando in auto verso il cantiere; non abitavo al campo, ma in una casa presa in affitto dall’azienda nel golfo di Tobruk. Erano necessari appena una decina di minuti per raggiungere il campo, partendo al mattino verso le 6 e mezza: solitamente arrivavo in mensa, bevevo un caffè con gli altri colleghi e poi subito al lavoro in ufficio, gestione delle carte e disegni tecnici, poi il controllo e gestione dei dipendenti per verificare l’inizio dei lavori poiché i cantieri erano quattro e circa una sessantina gli operai da gestire. Mi recai in un’area denominata A2Q2, per controllare una strada che avevano fatto il giovedì precedente, poiché il venerdì era festa. Prima di arrivare al cantiere,ho incontrato e salutato due operai incaricati agli escavatori e, poco dopo, mi ha sorpassato un’auto che si è fermata davanti a me. Scendono quattro individui incappucciati ed armati di Kalashnikov: avevo capito che qualcosa non andava ed ho ingranato la retromarcia per allontanarmi velocemente, ma un pick-up è arrivato alle spalle e mi ha bloccato. Mentre gli ultimi sopraggiunti bloccavano la via, un terrorista di corsa mi raggiungeva e mi puntava la canna del Kalashnikov alla testa. Mi hanno tolto gli occhiali e nel tentativo di mettermi le manette, queste si erano incastrate nella cintura di un mitra AK: per alcuni secondi il rapitore ha dovuto lasciare scendere l’arma e la cintura: in quel frangente avevo pensato di scappare, a poca distanza avrei incontrato gli escavatoristi, che hanno sempre un Kalashnikov nella cabina; pensavo di buttarmi sotto una delle macchine per ripararmi. Appena tre passi e mi è arrivato un colpo alla testa con il calcio di un Kalashnikov, poi un calcio alla bocca. Mi hanno incappucciato e caricato in macchina: all’interno hanno iniziato a picchiarmi, togliendomi tutto. Sembrava la scena di un film, sono arrivato a pensare che fossero gli operai con uno scherzo organizzato: pensate la mente che scherzi potrebbe fare. Siamo partiti subito, appena passato Tobruk hanno imboccato delle piste nel deserto per circa 2 o 3 ore di strada; si sono fermati una volta per il rifornimento di benzina. Un poco la lingua araba la intuisco e capii che tramite la radio avvisavano l’eventuale presenza di check-point. Capii che eravamo diretti a Beida: arrivati, mi hanno portato in una casa dove mi hanno sottoposto ad una finta esecuzione; mi hanno spogliato completamente e dotato di una tunica chiamata Bià, poi mi hanno inginocchiato e aperto le braccia, hanno caricato la pistola e mi hanno tolto il cappuccio; immediatamente l’hanno puntata alla mia testa: tutto è durato circa un minuto, massimo un minuto e mezzo, almeno credo poiché in quei frangenti ho perso la cognizione del tempo. A quel punto mi sono messo nelle mani di Dio ed ho detto: “Signore prenditi la mia anima”. E’ accaduta una cosa strana: ho sentito un grande torpore, un grande calore e mi è passata la paura, non avevo più timore di morire; improvvisamente, in quello stato d’animo, non sentivo più rumori, non sentivo più nulla. Poi l’esecuzione si interruppe e mi portarono in una cantina, dove mi hanno legato i piedi al muro e le mani incatenate ai piedi, fissi e sollevati da terra per non consentire di alzarmi. Ogni 2 o 3 ore mi picchiavano, facendomi saltare tutti i denti. Era un pestaggio scientifico, non casuale; rimasi in questo luogo una notte, e ancora non riuscivo a capire esattamente cosa stesse accadendo: cercavo il cellulare per avvisare mia moglie e dirgli di stare tranquilla perché non era successo niente; poi ho razionalizzato la situazione ed ho capito che ero in mano ad un gruppo terroristico.

8 giorni e 3 mesi sono una eternità, Lei come passava le giornate?

Poco dopo mi hanno spostato da Beida, poi a Derna in mano ad Ansar Al Sharia. A Derna mi hanno portato in una casetta e rinchiuso in una stanza di 4 metri per 4, arredata con un materasso in terra e un armadio che copriva una finestra, oltre un cassone con un comodino. Agli inizi ebbi molta paura e i rapitori mi intimorivano molto con i loro modi e il tempismo, terrorizzando anche senza l’uso delle armi: entravano improvvisamente nella stanza con un cappuccio sulla testa o un passamontagna. Solo con il tempo ho preso veramente possesso nella stanza in cui vivevo. Quando vado a lavorare all’estero e mi viene assegnata una stanza, cerco di fare mio l’ambiente mettendo oggetti che mi piacciono o personali, di renderlo confortevole come se fossi a casa mia; appendo i disegni di mio pugno, le foto che scatto personalmente, mi compro i pesi per fare ginnastica: ho cercato di appropriarmi anche di quella stanza.

Cercai anche di impegnarmi per fare qualcosa: mi piace molto fare ginnastica ed iniziai a camminare 2 o 3 volte al giorno attorno alla stanza: 4 metri per 4, ogni giro 30 passi e ogni passo circa mezzo metro quindi contando i giri sapevo quanti chilometri percorrevo ogni giorno. Mi davano da bere acqua non pulita, causandomi problemi di dissenteria per tutti gli 8 mesi, disidratandomi e causandomi la perdita di peso per quasi 9 chili; il cibo era scarso e non di qualità. Durante il periodo del Ramadan aumentarono le porzioni.

Agli inizi non sapevo cosa fare, presi i due laccetti della tuta da ginnastica e passai ore e ore, ogni giorno, a fare nodi marinari: imparai da ragazzo in barca a vela. Sempre iniziamente, pensavo intensamente a casa, causandomi un male atroce: capii cosa volesse dire quando una persona muore perché si spaccava il cuore; sentivo un dolore psicologico e fisico talmente forte, temendo veramente che mi si spezzasse il cuore. Successivamente ho iniziato a cambiare la modalità di trascorrere il tempo, convincendomi di dovere pensare solo a tutte le cose belle che sono capitate nella mia vita, tutto ciò che ho fatto o vissuto di magnifico: ad esempio, come ho scritto anche nel libro, quando accompagnavo mia moglie ad acquistare un vestito e Lei mi veniva incontro con un bel sorriso oppure quando ero in Russia e pescavo i salmoni, le gite nel deserto con gli amici o quando ero bambino e andavo al mare a Taranto con la mia famiglia. Ho preso coscienza della paura e della morte: è stato un lungo percorso, perché se ti fai prendere dalla paura e non sei tu a gestirla, vai via di testa, impazzisci. Io ho sempre cercato di tenere la mente molto lucida: per mantenere il riferimento temporale, usavo un piccolo bastoncino che avevo spezzettato in piccole parti per segnare la data, sbagliando solo di 3 giorni.

Un giorno persi un poco la testa e cominciai a prendere a calci e pugni la porta, fisicamente stavo male, non mi portavano i medicinali di cui avevo necessità per il diabete; presi una decisione e mi convinsi che sarebbe andata come sarebbe dovuta andare: entrarono nella stanza con una pistola ed un Kalashnikov, chiesi loro carta ed una penna, oltre libri da leggere anche in lingua inglese, francese, tedesca, spagnolo, bastava che mi portassero qualcosa: mi hanno portato carta e penna dopo quasi tre mesi; erano pochi fogli A4 e una penna che utilizzano scrivendo molto in piccolo per evitare di finire presto la carta e l’inchiostro, non sapevo se ne avrebbero data ancora. Scrivere mi è servito molto per estraniarmi dalla situazione e dal luogo che vivevo, anche se scrivevo cose banali ma indispensabili per mantenermi in esercizio. Anche la fede mi ha aiutato molto, non l’avevo persa ma credo di averla ritrovata.

Vincere la paura non è un atto volontario, nella prima pagina del mio libro “Quel mattino sulla strada di Tobruk” ho riportato una frase di Nelson Mandela, datami dai ragazzi della scuola media di Trebaseleghe: “Ho imparato che il coraggio non è l’assenza di paura, ma il trionfo della paura. L’uomo audace non è quello che non ha paura, ma quello che conquista la paura”.

Lei Signor Salviato era in sospeso tra la vita e la morte: come viveva questo stato di sospensione anche psicologica?

Presi coscienza della morte. Potevano ammazzarmi in qualsiasi istante. I primi mesi i rapitori erano molto guardinghi: 12 uomini suddivisi in due gruppi da 6. Turni da 24 ore per sorvegliarmi. Durante la notte due di essi rimanevano svegli, facendo il turno con gli altri quattro: al minimo rumore esterno o strano, uno usciva, mentre l’altro apriva la porta e caricava il fucile puntandomelo sulla testa. In caso di problemi era pronto a spararmi un colpo alla nuca. La preghiera mi ha aiutato molto e pensavo di avere il 50 per cento di possibilità di morire o vivere. Pensavo spesso che se era il mio momento, non potevo farci nulla quindi meglio convivere con questo stato psicologico e d’animo. Dopo alcuni mesi, quando entravano nella stanza con i Kalashnikov, non mi spaventavo più. Prendere coscienza di potere morire da un momento all’altro, da una sorta di serenità che consente di vivere. Il problema era vivere il giorno: organizzai gli orari, i tempi della ginnastica o per scrivere, dormivo sul tappetino per un determinato numero di ore; ho dormito otto mesi con un occhio aperto e uno chiuso, ci riuscivo. Ad ogni rumore particolare o scricchiolio della porta, saltavo in piedi per non farmi vedere debole o mi avrebbero schiacciato. Non volevo che mi trovassero seduto e con le braccia avvolte sul volto per proteggermi, come avveniva inizialmente: potevano ammazzarmi, ma non avevo paura. Tutto questo mi ha aiutato molto ad andare avanti.

La sua famiglia aveva maggiori informazioni, oltre quelle dei telegiornali? Era seguita da organi di competenza o era all’oscuro di tutto?

Sono a conoscenza di quanto mi è stato raccontato dopo. La Farnesina ed i Servizi sono stati eccezionali con la mia famiglia, l’hanno sempre sostenuta e fatto quadrato intorno ad essa; mia moglie e mia madre avevano persone di riferimento che potevano chiamare in qualsiasi momento del giorno o della notte: li ho conosciuti e sono persone con un cuore grande come una casa, svolgono il loro lavoro senza subirlo come una professione, ci credono fino in fondo. C’era stato un primo contatto, mi fecero il primo video e la prima foto il 19 o 20 di aprile 2014; doveva esserci un incontro per lo scambio, ma la banda di rapitori temeva una imboscata o essere fermati dall’esercito regolare, quindi l’operazione di cambio non andò a buon fine. Non so in cosa consisteva lo scambio o se dovevano semplicemente consegnarmi. Comunque i 26 aprile tutto di fermò. Il 19 mi dissero che mi avrebbero liberato il 20, il 23 o il 24 mi dissero che mi avrebbero liberato il 26, poi non mi hanno detto più nulla. Da aprile ad ottobre, per quanto mi risulta, non c’è stato più alcun contatto: per sei mesi nessuno ha saputo nulla. Successivamente, in ottobre, mi hanno girato un video che hanno spedito alla Farnesina, ed il 15 di novembre mi hanno liberato.

Come nasce l’esigenza di scrivere il libro “Quel mattino sulla strada di Tobruk”?

Come nasce l’esigenza di scrivere il libro “Quel mattino sulla strada di Tobruk”?

Francesco Cassandro, giornalista che collabora con il Gazzettino e direttore del Camposampierese, mi convinse che dovevamo scriverlo poiché le persone devono comprendere cosa realmente fosse successo. Sarò sincero: mi è capitato di leggere dei commenti, nei blog di varie testate giornalistiche, contro di me, contro Marco Vallisa e contro le ragazze Greta e Vanessa: commenti feroci e cattivi che non credo possano essere fatti da un essere umano con un minimo di coscienza e intelletto. Allora ho deciso di raccontare cosa è realmente accaduto, i commenti mi hanno fatto quasi sentire in colpa, come fossi io il colpevole del mio rapimento: ”chi te lo ha fatto fare di andare li”, “perché ci vai, potevi restare a casa”, “avevi il diabete, stattene a casa tua”, ecc.; altri commenti erano molto più cattivi. Cassandro mi ha convinto, per fare capire cosa è un rapimento e cosa si prova, quali sono le paure e il coraggio che emerge pian piano.

Non è stato facile, Francesco è stato paziente e tenace: iniziai a ricomporre tutti i miei ricordi, ma dopo poco non riuscii più ad andare oltre: provavo una sensazione di nausea che mi ha tenuto fermo per circa due mesi; mi emozionavo molto nel ricordare nuovamente i momenti vissuti da prigioniero. Passate quelle forti emozioni, ho ricominciato con moderazione a rielaborare i miei ricordi, fino alla pubblicazione del libro.

Lai sta valutando alcune nuove offerte di lavoro in paesi esteri: se arrivasse una offerta dalla Libia, ci tornerebbe?

No, al momento non è possibile. Ho amici libici con cui sono in contato, colleghi italiani in Libia: mi dicono che la situazione non è così grave come viene presentata, ma con un rapimento alle spalle non me la sento ora di rischiare ulteriormente. Non vorrei che pensassero “Quello ormai è esperto – afferma ironicamente Gianluca Salviato – e non avremmo tanti problemi”, e che capitasse nuovamente. Certamente sto cercando lavoro ed ho intenzione di recarmi all’estero.

Come è avvenuta la liberazione?

Quella mattina, una delle tante, ero convinto che sarei rimasto prigioniero almeno fino a Natale o all’anno nuovo. Il periodo della prigionia si stava allungando, i rapitori erano sempre più nervosi e litigavano spesso tra loro. Proprio quel giorno mi convincevo di tenere duro, di continuare a sopravvivere: per otto mesi e tre giorni non ho mai fatto una lacrima, neanche quando mi picchiavano; scrissi le mie poche righe quotidiane sul foglio che mi era stato dato a suo tempo, facevo la mia ginnastica e camminata nella stanza, e mi portarono qualcosa da mangiare.

Il pomeriggio, circa alle 16:30, mi hanno portato un buon caffè arabo, quello con il fondo, e un biscottino: evento rarissimo che mi sono gustato, istante per istante, seduto ai piedi del comodino. Alle 16:45 o 17:00, ho sentito molto trambusto e subito ho pensato ad un nuovo litigio, con chissà quali risvolti. Improvvisamente sono entrate 7 o 8 persone, tutte armate con il Kalashnikov e il volto coperto da cappuccio ed ho pensato subito che fosse giunta l’ora di morire. Ero mentalmente preparato: ora mi ammazzano, mi portano fuori e mi sparano addosso alcuni colpi. Invece hanno iniziato a darmi pacche sulla spalla, dicendomi “Luca, yalla yalla, dai dai , andiamo, veloce veloce; Luca free free…”. Ero abbastanza sospettoso, pensando che volessero tranquillizzarmi, portarmi fuori senza che mi ribellassi, per uccidermi. Entra improvvisamente un uomo a viso scoperto, mi sono girato subito di lato per non guardarlo in faccia: mi hanno messo un cappuccio e mi hanno condotto alla porta, tranquillizzandomi e ricordandomi che ero libero. Mi hanno caricato in macchina, chiamandomi Johnny mi hanno tolto il cappuccio dalla testa, portandomi in una strada in pendenza, una via laterale a Derna: due persone con la barba mi osservavano da un palazzo, mi fecero scendere dall’automobile e mi rassicurarono in virtù della presenza di quei due uomini. Passò poco meno di un minuto, giunse una berlina blu dalla quale scesero due appartenenti ai Servizi libici, uno parlava italiano e l’altro inglese; entrati in auto, mi hanno chiesto se mi serviva qualcosa ed io ho risposto “dammi una sigaretta”. Mi hanno portato in una villa fuori Derna, al cui interno c’erano tutti uomini dei Servizi libici: mi hanno fatto una gran festa, biscotti, dolci, stecche di sigarette, accendini, fotografie e tutti mi hanno abbracciato. Siamo poi partiti scortati da ue pick-up dotati di mitragliatici: una davanti all’auto in cui mi trovavo, e l’altra dietro, oltre altri tre mezzi di scorta. Siamo arrivati a Tobruk, percorrendo quasi 400 chilometri in due ore. Passavamo attraverso i check-point militari che si aprivano “come il burro”. Arrivato a Tobruk ho incontrato alcune persone che lavoravano con me, incaricate alla sorveglianza per non fare entrare i terroristi: altra grande festa, poi mi hanno portato in aeroporto dove circa sette persone dei Servizi italiani e della Farnesina mi hanno fatto salire a bordo dell’aereo di Stato, mi sono lavato completamente, mi sono raso la barba e mi hanno fornito nuovi vestiti e tuta da ginnastica, scarpe e medicinali per il diabete. Mia moglie ancora non sapeva nulla: l’ho chiamata e gli ho detto “amore sono io, sono libero”; si è messa ad urlare e l’hanno sentita in tutto l’aereo; in tuta da ginnastica e canottiera, è uscita di casa scalza, sotto la pioggia ed urlando a gran voce. Dopo il volo mi hanno portato a Roma, dove ho incontrato Minniti, poi mi ha telefonato il ministro Gentiloni; subito dopo mi hanno portato in un hotel: quella notte non sono riuscito a dormire nel letto, sotto le coperte e le lenzuola: ho dormito in terra perché non ero più abituato. La mattina seguente sono sceso alle ore 6:00, sono andato a vedere l’alba di Roma: una cosa grandiosa. Mi reco, poco dopo, al buffet dell’hotel per la colazione dove c’era “di tutto di più”; giravo con il piatto e la forchetta, senza sapere cosa prendere e piangevo: alcuni giapponesi mi osservavano pensando che fossi impazzito. Sono arrivato a casa in treno, in compagnia di mia moglie e mia sorella che nel frattempo mi avevano raggiunto a Roma.

Ci tengo a ringraziare ancora una volta i miei compaesani che durante gli otto mesi di prigionia sono stati tanto e tanto vicini a mia moglie; ho scoperto che le persone sono buone, spesso hanno paura di dimostrarlo forse per non essere giudicati deboli. Noi abbiamo avuto un grandissimo affetto da Trebaseleghe, dal primo all’ultimo cittadino.

Comments 1